茶路寻源福建站:武夷茶香入石刻 探秘闽赣古茶道(下)

武夷岩茶 溪边奇茗冠天下

文/郭宏声 琢晋保

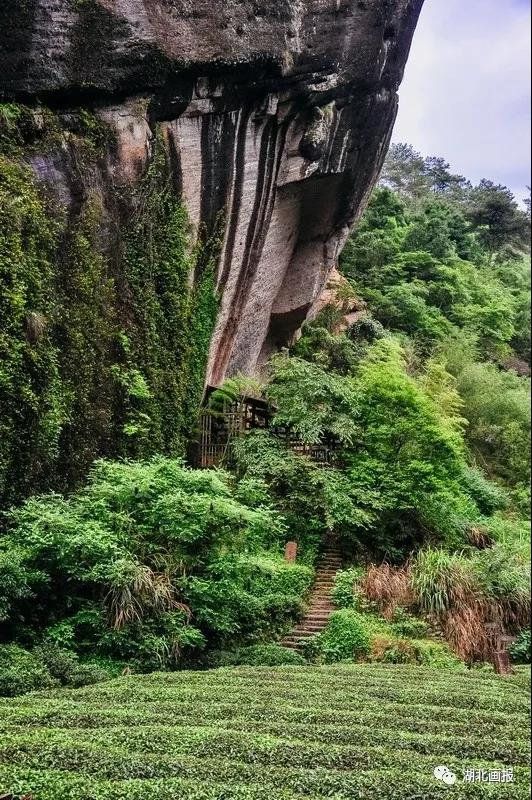

武夷山茶园(陈建 摄)

武夷山,千载儒释道,万古山水茶。在这里,一线天、水帘洞、天游溪、虎啸岩、九曲溪,皆是旅游的好去处,但是于茶人而言,这些奇山秀水却不是最让人着迷的地方。沿着“三坑两涧”一路走去,流水淙淙,茶园广布,吸一鼻子茶香,与岩茶的心寄神会,这才是茶人眼中最心仪的旅行圣地。

名丛之冠大红袍

素有“三十六峰、九十九岩”之称的武夷山,具有得天独厚的种茶条件。在岩坑中的茶树,密林环抱,夏季承受散射光照,冬季又不受西北冷风,岩隙流水终年不断,山坳岩壑里,花草蔓生,茶树于丹霞岩壁中绝处逢生宛如盆景一般。

福建武夷山蓑衣岭古茶园

大红袍母树位于九龙窠高岩峭壁上,这里日照短,多反射光,昼夜温差大,细泉终年浸润流滴,如此一来,正岩大红袍的品质自是非同一般。

大红袍母树(赵建平 摄)

在传统的武夷岩茶中,按产地不同划分为正岩、半岩、洲岩、外岩。正岩茶区主要位于海拔高的慧苑坑、牛栏坑、大坑口和流香涧、悟源涧等地,称“三坑两涧”,所产的岩茶品质也最佳。半岩茶又称小岩茶。产于三大坑以下海拔低的青狮岩、碧石岩、马头岩、狮子口以及九曲溪一带,略逊于正岩。而崇溪、黄柏溪,靠武夷岩两岸在砂土茶园中所产的茶叶,为洲茶,茶品较前两者就更加逊色了。

都说武夷岩茶有独特的岩骨花香,正岩大红袍就更不用说了。“茶水厚重润滑,香气清正幽远,回甘快捷明显,滋味滞留长久”,具有明显的“岩韵”。但在大红袍制作技艺传承人苏炳溪看来 ,并不是什么武夷岩茶都可以轻易唤作大红袍的。

大红袍茶汤清亮(陈建 摄)

历史上,大红袍的产量本来就很少,更不要说是仅绝壁上的六棵正岩大红袍了。即使是大坑口茶厂产茶最好的年份,大红袍的产量也不过几百克而已。在民国时,一斤大红袍就值64块银元,折合成当时的大米大概要算4000斤。1998年,九龙窠大红袍茶拿到市场拍卖,20克竟拍出15.68万元的天价,其珍贵可见一般。

大坑口位于武夷岩茶的正岩茶产区,大坑口的茶品皆秉承了武夷正岩茶三坑两涧天然优势,血统高贵。在苏炳溪的心中,世界本没有什么天价茶,茶贵不在价格而在懂茶爱茶的人心里,这也就是为什么大坑口茶厂依然坚持传统的手工制茶工艺的原因。只要是经过苏家父子之手制作的武夷岩茶,口感醇厚水中幽香茶汤顺滑回甘甘甜,岩韵十足。

传统工艺

武夷青茶“喊山祭”

唐宋以来,闽北各地茶叶种植逐渐增多。每到清明时节,采茶人蜂拥入山,采撷嫩叶幼芽制茶。此时,往往会举行一系列别具风格的采茶民俗活动。

民间斗茶赛(陈建 摄)

喊山,这种古老的祭祀风俗,旨在祈求神灵保佑茶事顺利,希冀茶叶发芽茂盛丰收,它是武夷山,乃至中国茶史上的一重大民俗活动。喊山,始于唐而盛于宋。唐代顾渚山贡焙,每年惊蛰,湖、常两州太守会于境会亭,致祭涌金泉,祈求泉水畅涌而清澈。

喊山台古茶园

元、明的武夷山御茶园喊山之俗成了官方的一种成规的祭祀活动,极为隆重。当时皇帝在武夷山设皇家贡焙局(御茶园官场)主管岁贡之事,并于御茶园东边筑五尺高台,称为“喊山台”。

御茶园内古茶园

每年惊蛰之日县令率领御茶园官吏场工等亲登喊山台,祭祀茶神。行三献大礼、顶礼膜拜。祭毕,鸣金击鼓,鞭炮声响,红烛高烧,茶农拥集台下,同声高喊:“茶发芽!茶发芽!”。其声响彻山谷,回音不绝,通仙井井水会慢慢升高,时人以为神之所为,传得极为玄乎。人们在嘹亮的喊山声中,开山采茶,朝贡天子。

喊山声此起彼伏,回荡群山,传向远方。通过喊山,一是“唤醒寒痴睡不醒”的武夷岩茶,通知茶春天来了,可以发茶芽了。二是可以统一茶农采摘的时辰,以保证叶芽的质量。

喊山风俗,在武夷山御茶园沿续二百多年,成了武夷山典型茶事风俗。如今,被当地茶农、茶商、厂家演绎为各种祭祀茶神、山神的仪式,如祭祀茶神杨太白、拜祭茶王大红袍等

武夷茶香入石刻

文/裴礼辉

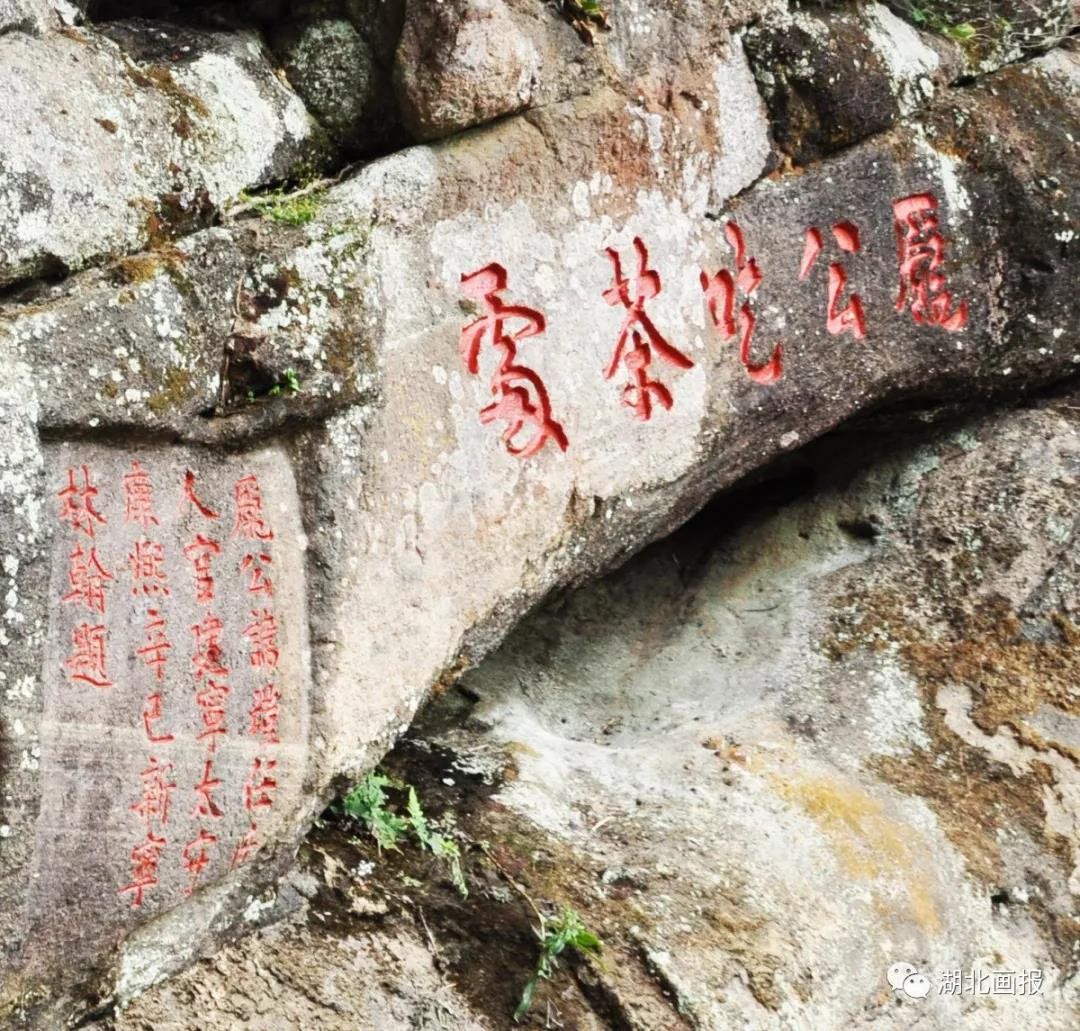

题刻藏山间 (陈建 摄)

武夷山的摩崖石刻不仅分布密集,而且形式多样、内容丰富。

有寄寓人生哲理和处世情怀的格言警句,有赞美山川秀丽和造化神工的刻辞,有记载寻幽览胜和逸兴别趣的游记,有即景生情、因情抒怀的楹联,有直书名胜、装点山水的题名,还有护山卫水和惠民惩奸的官府文告等等。

深受世人赞誉和喜爱的武夷茶,不但见载于史志之中,而且还被镌刻在武夷丹崖之上,以石为纸,流传至今。

与茶有关的石刻,至今发现的只有十余方,但却成为武夷山茶文化的重要组成部分。

林翰题刻(湖北省博物馆供图)

“大红袍”,这是最为著名的了。这方位于九龙窠的摩崖石刻为民国32年时的县长吴石仙书写,由天心村石匠所刻。有人据此推断大红袍得名于1943年(民国32年)。

幸好有史为证,在清道光年间,郑祖光撰写的百科全书《一斑录·杂述》卷四写道:“……若闽地产‘红袍’建旗,五十年来盛行于世。”(古人常以“旗”、“枪”比喻茶叶),按“五十年来盛行于世”推算,也就是说“大红袍”在清乾隆年间就名扬天下了。

再者,有明成祖的心腹胡潆《夜宿天心》一诗为证:“云浮山际掩禅院,月涌天心透客居。幽径不寒林影下,红袍味里夜可无?”这首诗描述了作者夜宿天心寺,彻夜品饮“大红袍”的情形。足以证明,尚在明代天心寺僧人就有“大红袍”茶叶了。

在“晚甘侯”石刻的旁边,是宋代范仲淹所写《和章岷从事斗茶歌》的前四句:“年年春自东南来,建溪先暖水微开,溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽。”这首斗茶歌在古代茶文化园地里占有一席之地,说的是文人雅士以及朝廷命官,在闲适的茗饮中采取的一种高雅的品茗方式,主要是斗水品、茶品(以及诗品)和煮茶技艺的高低。从范仲淹的诗里可以看出,宋代武夷茶已是茶中极品、也是作为斗茶的茶品。

“不可思议”“不见天”“应接不暇”“严禁买茶短价告示”……关于武夷茶的摩崖石刻还有很多,随着对摩崖石刻研究的不断深入,对茶、对景点的文化内涵也将不断丰富起来。

探秘武夷山闽赣古茶道

文/邹全荣

福建省文物保护牌与桩界

穿行闽赣古道,崇安民间谓之“走西路”。西路自古是出省的繁华商道,也是守土绥靖的军事要隘。西路长不过百里,却承担着晋京官马大道的使命。

闽赣古驿道与关隘全景

清朝时,黄连坑有两、三千人口,是个热闹的关隘小镇。有客栈、饭馆以及日用品供应,是黄连坑古街经营的特色。

闽赣古道上的商旅想要翻越分水关,就得到此歇夜,吃饱睡好,蓄足体力,才能翻越眼前的雄关漫道。

黄连坑街是古代闽赣古道上最繁忙的运输之路,商人们运送茶叶的独轮车必经此地,车轮发出的咕噜声,昼夜都在此轧轧作响,一直绵延到数里之外。在黄连坑歇脚小住的商客,来自东南西北,有的还带着保镖随从。

一个带着苦味的地名,实际上包含着行旅艰难的暗喻,可是,这条狭长山谷里的黄连坑街,三百多年来运送了无数的武夷茶,还有闽南各地特产。留下了驿卒、使臣、举子们北上晋京的脚步。

黄连坑街虽然不复当年繁荣,但与它相伴的横南铁路、宁上高速公路、京福高速铁路就像三条平行的动脉,穿过分水关隧道,谱写出闽赣交通与商贸新的史诗。

文/郭宏声 琢晋保 裴礼辉 邹全荣

来源:湖北画报社

时间:2019-07-23