茶路寻源湖南:经久不衰安化茶

万里茶道时期,湖南一直扮演着销俄茶叶的主要供应者角色。作为销俄茶叶主要生产者的湖南,完整地保留了原材料、生产、运输、管理全流程的文化遗产资源。

据专家考察,安化县保存了大量古茶树、古茶园、古茶道和黑毛茶加工厂,是“万里茶道”申遗的重要支点。安化县的“千两茶”制作技艺,2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

万里茶道湖南段的可移动文物很多。主要种类有茶票、地契、茶庄匾额,制茶运茶工具、茶产品,收藏的碑刻、账簿、茶饮器皿。这些文物,主要分布在湖南省的安化、临湘、石门。

千百年来,无数马帮运载着安化茶行走在茶马古道上,悠悠的山谷中回荡着叮铃的马铃声。古石拱缘奇桥、古茶园、古茶树、古茶道,随处可见。走进万里茶道湖南段,触碰一段段岁月的痕迹,见证安化茶兴盛的历史进程吧。

渠江大安村:安化黑茶“渠江薄片”原产地

大安村黄茶溪古茶园

大安村位于湖南省安化县渠江镇,地处渠江中游段,是万里茶道中安化黑茶始祖“渠江薄片”的故乡,也是安化的核心茶区之一。该村落约始建于明嘉靖年间。

渠江大安村及茶园是万里茶道生产路段种植、加工类遗存,位于梅山产茶区的文献所载黑茶始祖“渠江薄片”出产地渠江镇。现存村落和茶园反映了安化黑茶的生长地理环境和种植、加工的全过程,见证了安化茶业兴盛于明清时期的历史进程。

唐代古籍所记载的“渠江薄片”曾运销湖北江陵、襄阳一带。明清时期晋商沿资水于古茶市进行茶叶贸易,再经洞庭湖一路北上出境。

1

传统木建筑群错落有致

在雪峰山脉中段南麓山窝,大安村依山而建,村中林木葱郁,水绕村流,向东入海。村子里有大安组和黄茶溪组两个自然村落,均保持原始状态,绝大多数为传统木结构民居,造于小溪两侧,沿山麓圆周排布。石构延龄桥建于清光绪年间,桥端茶亭供客渴饮。

大安组处于高山盆地中,四周状如莲花;山茂水丰,土地肥沃。大部分民居分布在盆地四周的山脚下,房屋因地制宜,依山就势,以垒石砌堤整地为基,一律青瓦黛色,形成了错落有致的整体风貌。村庄四周树木葱茏;盆地底部是稻田和菜园,春绿秋黄。四季轮回的变化中,古村落早已与自然和谐相融。

大安村主要遗存有村落建筑群、古道、桥梁、茶园,及一定数量与茶相关的不可移动文物。

村中有建成时间为50年左右的传统木建筑群三处:大安溪桥边、钟鼓坪和老屋院子,总数约50栋。最早的古建筑为木结构楼房,距今约90年。房屋或三五成片,或单门独户,散布于地势开阔的盆地四周及溪沟两侧。

传统木建筑群均为穿斗式木结构,以垒石平地为基,以较为成熟的“十一檩十一柱五穿”为基本形制,面阔三、五、七、八间不等,同时糅合其他几种结构,造型独特。其房屋均为两层,空间较高,就地取材,屋顶辅以杉树皮,基础采用石砌,整体依山就势,悬山顶,小青瓦屋面,多设檐廊,左右设横屋及杂屋,平面多为“凹”“ L”形。

大安村房前屋后多有稻田、菜地相间其中,村周围古树相衬;茶园、水果园多散布于屋后的高山上,有古道通往山上或山外。另有民国桥梁1处,为石砌单拱桥,横跨渠江支流上,连接大安村与通往渠江边的道路。

2

“渠江薄片”的故乡

自西向东的资江,万里茶道时代称资水。它是当年安化茶叶外运的主要通道。古时,运茶人将做成茶砖的黑茶和红茶,通过青石古道运输至资水,经资水进入鄱阳湖,然后入长江到汉口,全程需二十天左右。

搜寻历史资料,对汉唐时期的安化茶叶只能大致获如下印象:安化远古人类活动遗址所在,历史上都是产茶最多的地方;汉、唐时起,茶叶尤有较长种植历史,并首见于西晋史载。

唐代(856年)杨晔《膳夫经手录》是最早记录安化黑茶的历史古籍,其记载的“渠江薄片”曾运销湖北江陵、襄阳一带。

五代(935年)毛文锡所著《茶谱》云:“潭邵之间有渠江,中有茶……渠江薄片,其色如铁,且芳香异常,烹之无滓也。”又云:“渠江薄片,一斤八十枚。”而大安村的“黄茶溪”就是古时称的“皇茶溪”,相传曾是生产贡茶的地方。唐代以前,大安村人在此开荒种树植茶,安居乐业。黄茶溪近2000亩茶园是历代村民在原有古茶园的基础上不断改造扩建而來。明清时期,安化一度成为世界黑茶中心,黑茶产量世界第一。

有史料记载,唐至五代十国时期的“渠江薄片”茶是迄今所发现的最早的黑茶产品,至今已享誉千年,被视为是黑茶中最古老尊贵的茶品。

千年古道鹞子尖

缘奇桥

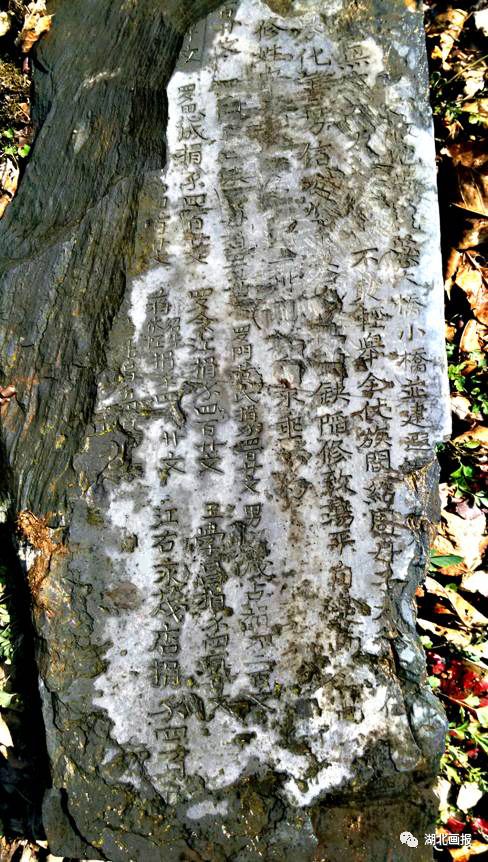

乾隆年间鹞子尖古道上江右商帮捐修碑

鹞子尖古道是万里茶道生产路段的交通设施类遗存,位于梅山产茶区的重要节点城市安化县。其是安化黑茶从茶产地运往资江沿岸集镇的重要驿道。全面涵盖了湘西梅山茶产区茶源地的茶叶生产、茶叶运输、茶叶加工、茶叶贸易完整的环节。

行走在如今的鹞子尖古道,拾阶而上,清一色的青石板路,随着山体蜿蜒伸展,葱郁的林木间,不时会看到明清各年代修建的路、亭、寺、庙、碑刻等。作为安化现存最重要的一段古茶道,其见证了茶道贸易在古梅山地区繁荣及衰落的历史进程。

1

保存最完整古茶道

鹞子尖自古便为通衢大道。古道从缘奇桥开始,经大评里古歇伙铺,黄花溪界脚下,翻越海拔512米的鹞子尖,过竹林湾,老山村爵公桥,再上坐子坳到洞脚下(洞市老街),全长十五公里,是安化目前保存最完整的一段古茶道。

它是古时连接安化前四乡、后五都(旧称“九乡”)的交通要道;同时也是明清以前过新化苏溪关,经湖南辰溪达现重庆酉阳进入四川的官道。自明清以来,这条古道连通南北,是新化等地商人用茶叶换米至资江水畔江南镇(洞市老街一永锡桥一江南镇)沿资江乘船去益阳、武汉等地的主要驿道、商道和茶道。

鹞子尖古道主要遗存为石板路、碑刻、摩崖石刻、茶亭遗址、墓葬(义冢群)等。

鹞子尖古道整体趋势是绕山而上,翻越山顶海拔512米的鹞子尖,保存有一条完整的青石板路。古道沿途有陶澍七律诗及陶澍父亲陶必铨的《鹞子尖茶引》等碑刻。

山顶黄花溪一侧伫立着一座古茶亭,是当年马帮运茶人,在奔波途中休息的地方。1836年农历九月九日,两江总督陶澍从江西阅伍后顺道回籍修祖墓,九月二十一日过鹞子尖,为该茶亭捐田四契,并在其父牌位前题匾额“甘露亭”,同时为茶亭题匾额“路入青云”。

2

缘奇桥为古道起点

竹林溪水潺潺而注,过黄花林场的枫树山向安化古县城梅城方向,必过缘奇桥。其是万里茶道安化境内鹞子尖古道的起点,为晋商运茶经新化往来安化的必经之处,在安化黑茶对外运输中发挥了重要的作用。

缘奇桥全景

缘奇桥是康熙三十五年间建造的青石页岩精凿而砌成,天然无缝,浑然一体。作为安化目前发现保存最早且最精美的石拱桥,是古梅山地区民族文化的见证。

缘奇桥东西向跨溪而建,全长30.8米,宽4.8米,东边石梯16级,西边桥头铺设一个约12平方米的石板小坪,供过路人歇息。桥身由厚度与长度十分规整的青石页岩砌成,最长的砌拱石头达到3米多。桥上压敷石为条形四方巨石。

走近细细观看,桥面巨石上雕有一条栩栩如生的人面蜈蚣,以镇洪水。桥西端桥头现存四块石碑,其分别为康熙35年修桥碑,嘉庆丙子年复修桥碑,道光乙亥年复修桥碑,乾隆50年铺石板路从缘奇桥至鹞子尖的修路碑。从石料的风化程度可以看出,缘奇桥曾多次维修,规模一次比一次宏大。

安化茶厂早期建筑群:延续百年制茶传奇

安化茶厂位于资水中游北岸的湖南省安化县东坪镇东郊酉州,自古为安化茶叶重要的加工、集散地。尤其在清朝道光、咸丰年间,制作出花卷茶、红茶后,酉州更成为茶商汇聚、茶行林立之地。1902年至1904年,山西茶商在这里先后创办兴隆茂、聚兴顺等著名茶行,茶行大门遗迹保存至今。

安化茶厂至今仍保存了三栋完整的木质靠背式茶叶仓库,其始建于清代末年(1902年),硬山顶、小青瓦屋面,选用当地特产老松木建造,三栋茶仓总建筑面积3000余平方米,历经一个世纪的风雨,依旧完整无损,现已成为全国茶叶加工行业仅存规模最大、设计最科学、保存最完整的百年茶仓。

安化茶厂百年木仓

百年木仓形成了自己独一无二的微生物菌落环境,是除原料、生态、工艺外,产出顶级黑茶的决定性条件之一。其木仓将储存的茶叶变得醇厚甘爽,酝酿出迷人的岁月陈香。

安化第一茶厂早期建筑群现存有清代建造的制茶车间、仓库等房屋,拥有百年历史,文化积累极其深厚,是中国茶叶在湖南的一个至今尚存活的茶文化博物馆,也是湖南最早的茶学教育基地,是湘茶机械生产的开创者。

永锡桥:风雨廊桥代表作

永锡桥

永锡桥位于湖南省益阳市安化县洞市乡锡潭村麻溪河上,是万里茶道中安化黑茶产地安化县内的交通设施。其建于清光绪四年(1878年),由东向西偏北横跨资水支流麻溪,为新化通往安化茶叶运输的途经洞市必经之地,也是南联鹞子尖古道,北抵资水的湖南境域古茶道上的重要节点。

此桥桥墩为纯一色巨石累砌而成。石墩之上为巨大鹊木横卧其上,鹊木上便是由三十九扇木屋互连而成的主体廊桥。屋面盖瓦,以蔽风雨。桥的两头则飞檐翘角,画栋雕梁。正面两只木雕狮子栩栩如生、活灵活现,狮子中间是神态安详、笑容可掬的弥勒佛,又称笑和尚,弥勒佛正上方则是金光灿灿的“永锡桥”桥名三字。

经过了长达近千年的演变,安化仍保留着它区别于其他地方独特的文化气息,风雨桥——这种常见于侗族人聚居地的传统建筑大量出现在汉人占 95%以上的安化县境内,是安化独特地域文化的体现,安化永锡桥作为益阳市规模最大,且保存最为完好的(清代)木构风雨廊桥,是解读这种独特文化的重要物质元素。

安化县境内至今仍保存有清代至民国时期的风雨桥共 29 座,除马路口一座桥为石拱桥外,其余皆为木伸臂梁风雨桥,是木伸臂梁风雨桥的集中分布区,已公布为国保单位的七座是该种类型风雨桥的典型代表,这其中数永锡桥保存最好、规模最大。

唐家观古镇:茶马古道上古商业街的“活化石”

从湖南省安化县城东坪镇下游,沿S308 省道行约13公里,过株溪口低水电坝,隐约看见五马山下藏着一片稠密的古老吊脚楼,行数百米转左,有蜿蜒曲折石板街道贯穿楼群首尾,这便是人称“千年集市”的唐家观古镇。沿街缓缓而行,街面清幽冷寂,落寞人稀。街道两旁木屋紧密相连、鳞次栉比,商铺宛然,旧日喧嚣气象扑面而至。唐家观古镇地形狭长,背靠青山,南临资水,在江南的雨雾中经历了千年的沧桑世故。

唐家观古镇是万里茶道安化境内进行茶叶贸易重要的船运码头、商贸埠地。唐家观处于多条溪流汇入资江处,东西为两座土凸对峙,其间夹着五座马形山峰,前有资水,东有株溪,西有槎溪,形成“五山半露青山外,三水环抱唐家观”的地理景观。古时流域居民乘舟与外界交往,多以此为停靠点,晚唐时期形成了一个初具雏形的码头和口岸。唐家观古镇始建于北宋熙宁五年,现存古镇形成于明清时期至民国。因其地势略为平坦、水流稍缓而逐渐成为商贸集散地。旧时商贾云集于此,茶叶等货物经此远销长沙、汉口、常德等地。

唐家观古镇是万里茶道生产路段的服务、商贸类遗存,唐家观古镇作为资江北岸安化黑茶外运的重要集散地,其现存完整的古建筑群,见证了其因资江航运而成为商业集镇的发展进程,是安化茶马古道上古商业街的“活化石”,具有极高的文物历史研究价值。

三台塔:益阳第一景

三台塔是益阳市现存较好的古建筑之一,历来称为益阳第一景。其位于益阳市长春镇白马山村清水潭资江北岸边上,从塔的造型来看,塔基装饰有莲花云气浮雕,塔刹系球形宝顶,整体气势壮观,迄立市区东门外江岸。塔周围保存有一定的开阔地,塔内有双梯旋转而上至塔顶,益阳城郊及南洞庭湖尽收眼底。

三台塔现状全景照

三台塔与斜对岸的斗魁塔和附近的明、清古城墙以及资水二桥交相映辉,形成一道富有文化品位的风景线,从而使三台塔具有特殊的保护利用价值。

登临极目:北面,田畴广接,洞庭隐隐;南面,远山含黛,万树生烟;眼前是一河碧波不尽东流,资江上的三座大桥凌空飞越南北。让人怡然自得进入“江流天地处,山色有无中”的意境。就整个建筑砌作精妙,造型典雅,具有较高的历史、艺术价值,今推益阳市区境内建迹之首胜。

大矶头遗址:内河航运设施最早遗址

大矶头丰水期全景

大矶头遗址地属岳阳市云溪区陆城镇新设村的塘湾屋场与沙窝屋场之间,自古这里天然石矶峭立,江面水急浪高,旧时水运险象环生。清光绪年间人工垒砌矶头,建成纤道,使此地船只航运安全平稳。是长江流域保存至今的两座人工石矶之一,更为重要的是研究我国内河航运设施最早、最原始、最真实的实物资料,其所涵盖的古代文明信息和历史价值尤为突出。

它记录了古代劳动人民与中国第一大河拼搏抗争的历史。建造的初衷是造福于人,矶头上雕刻的蜈蚣寓意镇龙妖、求平安,原石碑刻铭“道广波平”,是祈望长江风平浪静、航运平安无恙。

大矶头与马鞍山成荫树林和野生植被创造了“天人合一”的生态环境,既是研究古代建筑艺术和生态环境交相辉映的实物,又是传递华夏民族漫长的历史时期思想文化的重要遗迹。

来源:搜狐-湖北画报

时间:2019-07-26